不動産法律基礎知識の第4回目は、宅建試験などの資格試験で論点となる善意と無過失の取扱いについて見ていきたいと思います。

この論点の前段階の知識として、無効と取消しの違いの知識が必要なので、前回第3回の記事と併せてご覧ください。

第3回 【無効と取消し】

宅建試験などの不動産系資格試験で避けて通れない、善意無過失問題。

善意とは知らないこと、悪意とは知っていること、というところまでは理解できたとしても、これに過失の有無が掛け算されて、脳内の回路が混線してしまうのは私だけではないと思います。

そもそも、不動産実務を行うに当たって、普段の業務で善意や無過失などが問題になることが無いのが殆どなので、やはりここでは資格試験での特別な世界と割り切って試験対策を進める必要があります。

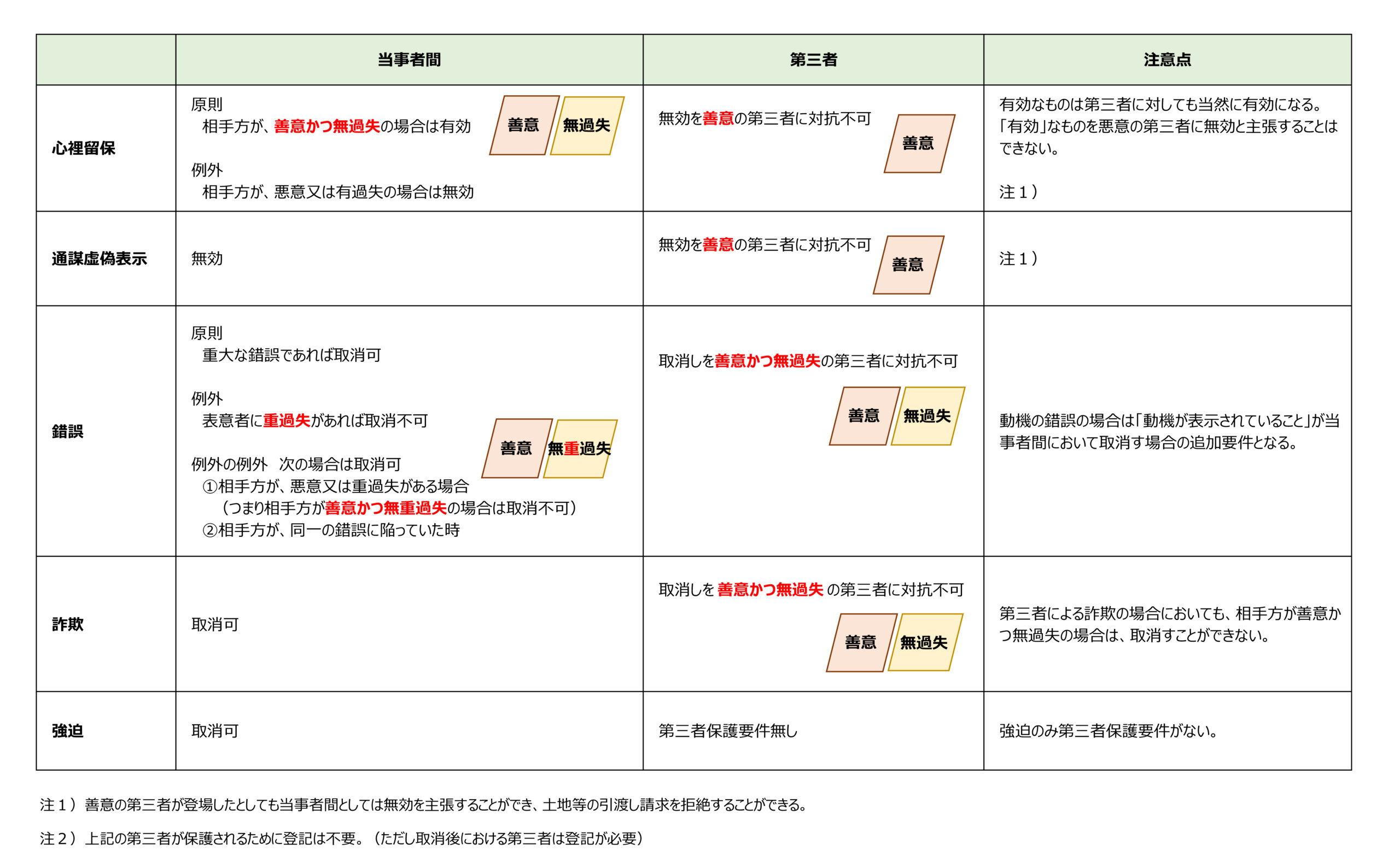

この善意・無過失問題が厄介なのは、当事者間や第三者が登場して、場合分けがぐちゃぐちゃになってしまうところです。

この点、当事者間や第三者がどのカードを持っているかというイメージをすると分かりやすいです。つまり、当事者や第三者が「善意カード」と「無過失カード」が必要とされるか?ということをイメージしてください。(無重過失の場合は、「無重過失カード」)

この善意・無過失問題を解くにあたってのポイントは、善意かつ無過失の反対は、悪意又は有過失であることを押さえた上で、善意かつ無過失のみを暗記して、悪意又は有過失についてはあえて暗記しないということで、脳内のメモリーを節約することができます。

例えば、民法の意思表示の論点として、心裡留保というテーマがあります。

これは、冗談でこの土地をお前にあげるよ!と言った表意者と、それを聞いた相手側の権利義務をどのように調整するかという論点です。

ここでは教科書的に言えば、心裡留保による意思表示は、原則有効であるが、相手方が悪意又は有過失の場合は無効となるというものです。逆に言えば、心裡留保による意思表示は、相手方が善意かつ無過失の場合の場合は原則通り有効ということになります。

注意深く見ると、善意・無過失論点は、「善意のみが要求されるか」、「善意に加えて無過失まで要求されるか」という2つの場合分けに集約できることになります。

従って、善意・無過失問題を考える場合においては、悪意又は有過失を覚える必要はなく、「善意のみが要求されるか」、「善意に加えて無過失まで要求されるか」という2つの場合分けのみを考えて整理することにより、脳のワーキングメモリーを省力化することができます。

そして、特殊なケースとして「重過失」が登場する錯誤などの論点をオマケとして追加していけば暗記がサクサク進むことになります。

【意思表示の善意・無過失論点まとめ】

以上が善意と無過失の論点でした。